《红鲤鱼财经2024年中国人均财富投资报告》七:地区差异——一线 VS 县城的财富断层

2024年的中国,财富的地理分布正日趋极化:一线城市与强二线中心保持增长动能,而广大中小城市与县域经济却面临人口流出、产业空心化、房价下行的多重压力。

所谓“人均财富”,若不考虑地区因素,注定失真。本章我们将拆解中国不同城市等级、地区类型之间财富表现的分化,试图回答一个根本问题:

中国人的财富差距,是否已经成为一种“地理宿命”?

一、宏观视角:中国财富地理的“新板块运动”

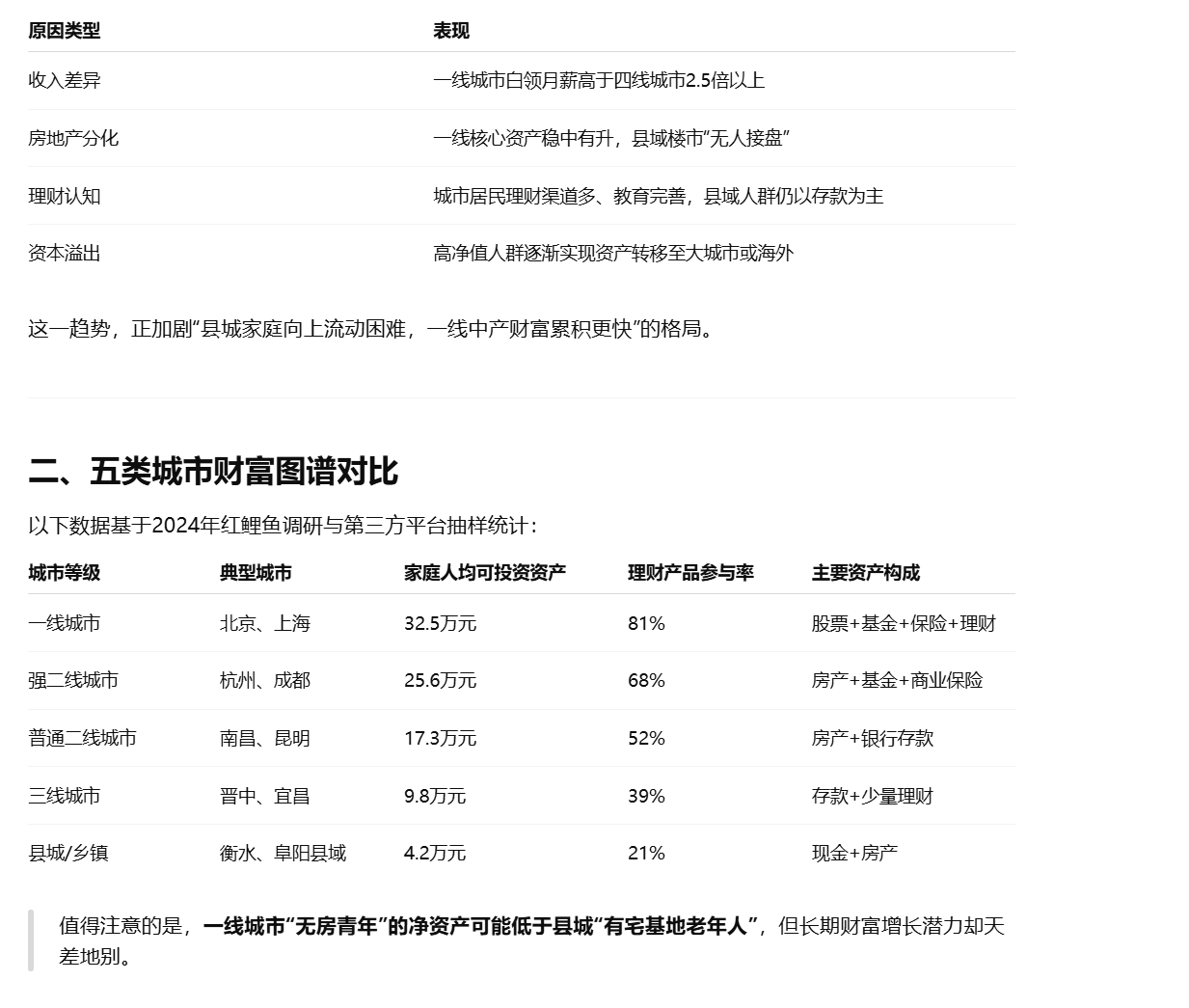

近年来,以GDP增速、人均收入、人均金融资产为基础的测算显示:

一线与强二线城市人均金融资产中位数是县域的2~3倍;

北上广深、杭州、南京、苏州、厦门、合肥等地家庭人均可投资资产普遍超过30万元;

但三线以下城市大多数家庭的人均可投资资产低于10万元,甚至不足5万元。

造成这种地理断层的关键在于:

三、“县城中产”的虚幻与断层

近年来流行的“县城中产”概念,表面光鲜实则陷阱重重:

房产价值虚高,变现能力极差:大多数县域商品房二手市场几乎无流动性;

理财观念保守,抗通胀能力弱:主要资产集中于定期存款与现金;

子女教育、高价彩礼支出巨大:家庭资源过早透支,形成“被负债中产”。

县城居民常被错觉为“有房、有存款、无债务”,但缺乏抗周期能力。一旦医疗开销、子女教育、突发事件袭来,极易陷入流动性危机。

四、大城市新中产的焦虑与优势

与之相对,大城市的新中产面临高房价、高教育成本、高工作强度“三高困局”,但也拥有如下优势:

稳定现金流收入,具备持续积累能力;

金融工具丰富,可配置基金、债券、保险等多元产品;

信息与学习能力强,能在资产下行周期中及时调整策略;

创业与副业机会广泛,具备长期增值可能性。

因此,即便在短期内表现为“房贷压力山大”、“理财收益不如预期”,但从十年周期看,大城市家庭更有希望实现净资产的跃升与结构优化。

五、未来趋势:地理财富将进入“强者更强”的分化周期

2024年起,中国家庭财富的空间性分化将进入第四阶段:结构固化期。

| 阶段 | 时间段 | 特征 |

|---|---|---|

| 第一阶段 | 2000~2008 | 城乡差距主导,农村大量进城置业 |

| 第二阶段 | 2009~2015 | 房地产拉大一线与三四线财富差距 |

| 第三阶段 | 2016~2023 | 教育/医疗资源绑定财富级别 |

| 第四阶段 | 2024起 | 信息力与城市核心资产决定财富进化速度 |

未来,一线/强二线城市的高认知、高资源人群将持续通过资产配置(如海外REITs、家族信托、优质企业债)实现财富裂变,而中小城市的财富增长路径则愈发依赖外力输血与政策扶持。

六、结语:跳出地理宿命,寻找你的“核心资产”

如果你身在县城,不要急于追逐“县城财富幻觉”,而应尽早学习金融知识、转向轻资产积累路径;

如果你身在大城市,不要一味焦虑“买不起房”,而应重视现金流与复利工具的稳步成长;

未来中国不再是“拼出身”的社会,而是拼认知与执行力的社会;

地理不再决定命运,但它仍决定起点,你的选择将决定终点。